Amazonで販売されている極小SSDが気になっていました。

ポチップ

ポチップ

HIKSEMIってどこのメーカー?と気になってしまうんですが、主にストレージを取り扱う中国の企業のようで、英語版のウェブサイトを見る限り、しっかりした企業のようです。公式サイトには、本製品の詳細ページもあり、正式名称は「HS-USB-SYNC C PRO」というようです。

販売元はMONSTER STORAGEを取り扱う株式会社Taurus(東京都台東区)で、怪しい商品ではなさそうだし、5年保証もつけてくれているので、iPad miniの入手を機に買ってみました。

HIKSEMI SSDをレビュー

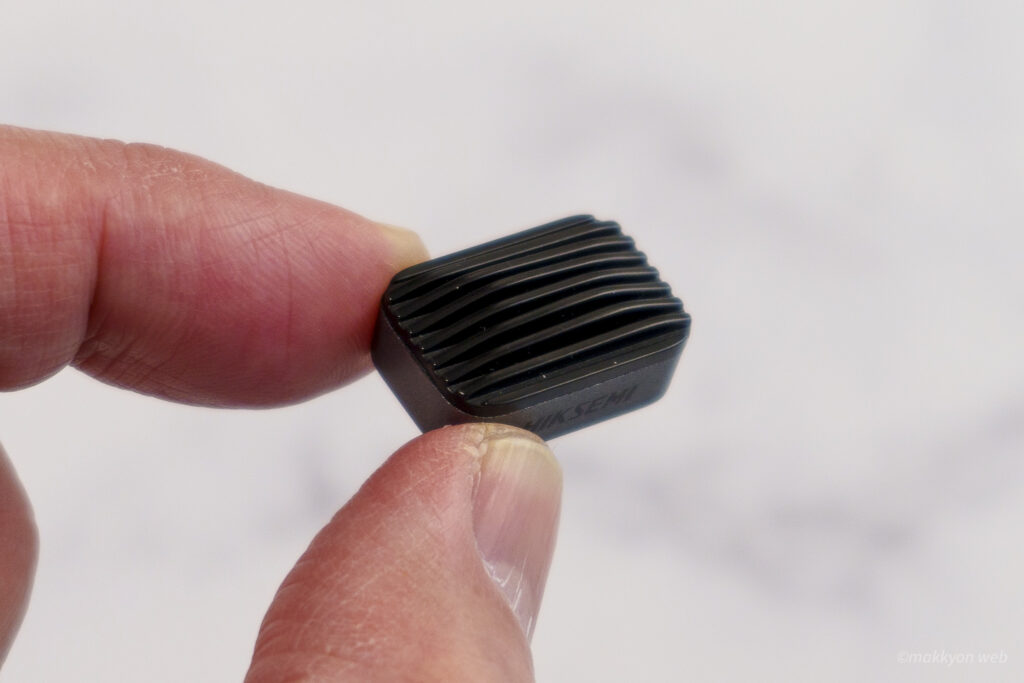

指先サイズの極小SSDは、わずか2.8g!

HIKSEMIのSSDはブリスターパックのパッケージに入っています。今回購入したのは256GBモデル。その下の128GBモデルもありますが、価格差が1000円程度なので、256GBを選んでおくのが良いです。

HIKSEMIのSSDには、小さいながらも放熱用のスリットもあります。こんなに小さくでも、やはり熱を持つということです。HIKSEMIのSSDの重さはなんとわずか2.8gしかありません。無くしそうで怖い。

特にスイッチ類も何もなく、ただ挿すだけです。

iPhoneに挿せる世界最小のストレージか?

iPhone 16 Pro Maxに挿してみましたが、さすがに小さい。ちょっとした出っ張りにしかなりません。

ただ、奥行きがある分、iPhoneの厚みよりはみ出しています。テーブルに置くと、SSD側が少し高くなります。

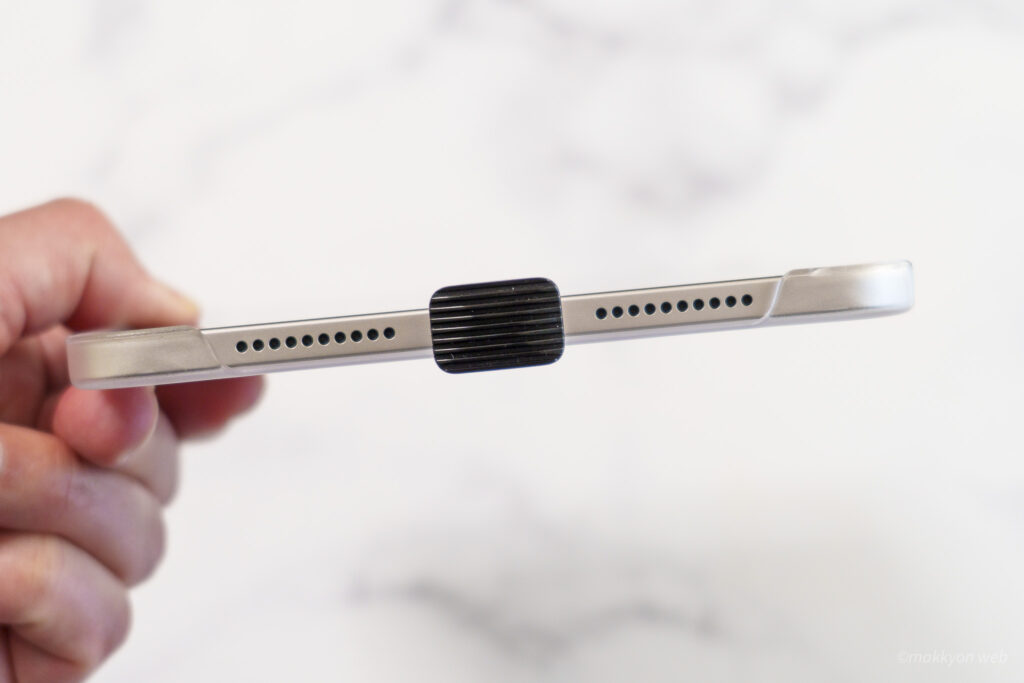

iPadと一緒に動画用のストレージとして使うのもアリか

先日発売された最新のiPad mini(A17 Pro)にも挿してみました。こちらもほぼ目立たない程度の出っ張りです。

そして、iPad miniも薄いため、フラットなテーブルに置くとSSD側に高さが出ます。iPhoneと比べて、iPadの方がテーブルに置いて使う機会が多いので、気になる方もいるかもしれません。

あまりに気になるようであれば、このあとに出てくるUSBアダプタを検討してみてください。

MacBook Airと一緒に運用する

USB-Cで挿せるSSDなので、iPhoneやiPadだけでなくPCやMacでも汎用のSSDとして使えます。私はふだんMacBook Airを使っているので、挿してみます。

ほとんど気にならないほどの出っ張りです。MacやPCの容量不足に悩んでいる方は、簡単に増設できるストレージとして検討した方が良いです。

挿しっぱなしでも使えるなと思ったんですが、幅があるため、MacBook Airの場合だと隣のポートに干渉します。手元にL字アダプタがあったので回避しましたが、常時使用の際には気をつけた方が良さそうです。

↓使用しているのはこのアダプターです。

デジタル一眼カメラ用のストレージとして使用する……?

256GBの容量で5,000円を切る極小SSDは、デジタル一眼カメラにふさわしいストレージかもしれません。なぜなら、読込・書込速度とともに、SDカードの最高速度より圧倒的に速いから!USB変換コネクタを使用すれば、邪魔にならずに運用できる(はずです)。

……なぜ、「はずです」と濁したかというと……写真にあるSONY α7C IIでは、SSDが使えないから。以前に使っていたSIGMA fp LではUSB経由でSSDが使えたんですが……。形だけの写真で申し訳ありません。SSDが使えるデジタル一眼カメラをお使いの皆さん、お試しください。

似たような製品はある?→ある!

現時点でほぼ競合がいない(少なくとも日本では)HIKSEMIのSSDですが、BuffaloのMiniStation SSDとか惜しいんですよね。これでUSB-Cコネクタだったら、スマホやタブレットでも使えたんでしょうけど、ターゲットがPS5 / PS4やTV録画で、ホームユース市場を狙った商品のよう。

似たような製品はこれくらいで、あとはUSBメモリですね。USBメモリとUSB SSDの違いについては、アイ・オー・データ機器のサイトが詳しいので、気になる方は下記記事へ。

まとめ:HIKSEMI SSDはスマートデバイス時代の新たなストレージ

スマホやタブレットのストレージを拡張したいなら、このHIKSEMI SSDのような極小サイズのストレージは、最適解になりそうです。256GBという容量もちょうどよさそう。(それ以上の容量を使いたいなら、NVMeのSSDを検討することになるでしょう)

本体の容量拡張や、わかりやすいデータのやり取りに、ぜひ活用を検討してみてください!(ワイヤレスでもデータの転送は速くなりましたが、それでも物理ストレージが役に立つシーンは多いはず。)

ポチップ

ポチップ

HIKSEMIの公式サイトではSteam DeckのようなポータブルゲーミングPCでの使用例があったので、それも良さそうです。